Ecco il primo di una serie di preziosi contributi del nostro “Proust delle praterie”.

Il Direttore ci regala (recensione prima, racconto a cuore aperto dopo) un flusso di considerazioni sul recente capolavoro di Mark Kozelek/Sun Kil Moon: Benji.

A voi le parole del nostro Uomo perso tra il nulla del Midwest e l’agio assoluto dei jet privati. (m)

Sun Kil Moon – Benji

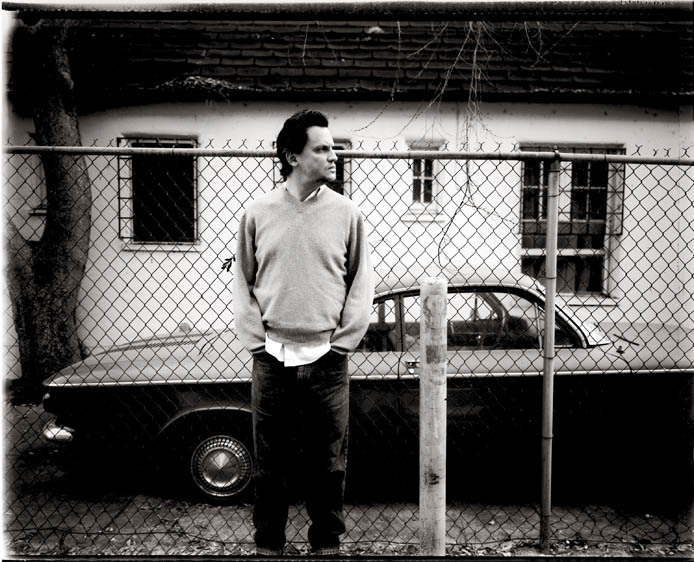

Mark Kozelek è stato un compagno di viaggio fedele e malinconico. Dall’inizio degli anni novanta in poi e sempre stato necessario tornare ad immergersi nelle sue canzoni e a farci guidare da quella voce, senza preoccuparci troppo di voler vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo un mare di musica, Kozelek arriva finalmente alla sua prova più importante, quella cui giustamente la critica tutta guarderà come sua opera definitiva. Il cantautore dell’Ohio trapiantato nella baia di San Francisco cambia prospettiva. Niente più cavalcate chitarristiche che si perdono nell’infinito. Qui sono le storie raccontate da una voce mai cosi spezzata dall’esperienza e dalla malinconia, a farla da padrone. Storie di fantasmi, di memorie lungo le strade Blu di un’America senza Gloria. Storie piene di morti o di presagi di morte. Amici, parenti e persino vittime di sparatorie a scuola. E’ l’America profonda, quella messa in scena da Kozelek. Quella che non si specchia nel successo o nella ricchezza, ma si nutre di sconfitta e disperazione, spesso vuote. E Mark quest’America profonda la racconta con un cuore che non è mai stato cosi nero, quasi rivolgendosi necessariamente alla trilogia del dolore di Neil Young. Ne viene fuori un viaggio lungo l’America, dalle sponde dell’Ohio natio fino al New Mexico e ancora più a Ovest, scandito da un flusso di coscienza personale e accompagnata da un suono mai cosi nudi. Quasi doloroso. Un disco necessario, come lo sarebbe stato un libro di racconti di DJ Pancake o di Carver. Canzoni che segneranno il 2014, comunque vada.

On the Road with Mark

Il cielo promette tempesta. Come sempre, è lì oltre il mio finestrino che minaccia di mangiarsi la terra piatta sotto di sè. Amarillo e la striscia di terra ingenerosa del Dust Bowl sono oramai dietro di me. Di fronte, le montagne del New Mexico mi osservano minacciose. Intorno, un deserto non ancora scenografico a sufficienza da potersi dire veramente West, ma non per questo meno impressionante. Guido, ma la velocità di crociera rimane un’ipotesi e le informazioni del navigatore, una messinscena. Troppa strada dritta di fronte a me, che si perde nell’orizzonte senza trovare ostacoli che ne intercettino il suo inesorabile procedere, che ritornino un senso di movimento, di punto d’arrivo che mi sollevino dal senso di vuoto. Mani sul volante, Big Sky che avvolge tutto e il sole ancora indeciso se tornare a dormire anche stanotte e intanto disegna ombre e luci sulla terra nuda. Solitamente è in questi momenti che Mark Kozelek imbraccia la chitarra e canta. Le sue canzoni sono mari acustici dove si perde il senso del tempo che scorre, proprio come il motore della mia auto si arrende all’evidenza di un movimento che perde significato di fronte a tanto spazio. Solitamente, quando attraverso l’America, la mia idea di America, Mark Kozelek è con me. L’America, sì, l’America. Sentieri selvaggi non ancora setacciati dall’uomo. Sparuti inquilini provano ad addomesticarne lo spazio, declinando teorie di edifici finti e plastici, supermercati e catene di ristorazione sempre, ineluttabilmente uguali a se stessi. Insegne luminose promettono un approdo sicuro ai viaggiatori, per rassicurarli che quel mare di spazio non fa cosi paura. Ma quando si lasciano dietro quei pochi tentativi di maldestra e anonima umanità, è solo una linea retta che rimane a dividere cielo da terra e la mia auto e lì che si illude di macinare miglia. Tutto torna a perdere un possibile codice di sequenza, lo spazio ritorna a invadere le mie certezze e Mark Kozelek, inesorabile, ricomincia. Lui e la sua chitarra mi conoscono da più di vent’anni, quando si presentò come una risposta Americana ai dolori della New Wave inglese, o cosi ci fecero credere. Lui e i suoi Red House Painters da una parte e Mark Eitzel e gli American Music Club dall’altra. Dischi filigranati e virati seppia e malinconia torbida accompagnarono la generazione X di Douglas Coupland fuori dagli anni Novanta e raccontarono la caduta degli eroi post adolescenti “meno di zero” di Brett Easton Ellis. Narrarono notti senza luna di storie andate al diavolo e fegati alla ricerca di una precaria via d’uscita. Andai a cercare il significato del suo dolce dolore a Grace Cathedral Park, a San Francisco, dal titolo alla prima canzone del disco dell’Ottovolante. Semplicemente uno dei miei amuleti imprescindibili, quando si mette male. Conservo ancora una fotografia di quel posto, rigorosamente in bianco e nero. Un bambino e una bambina dondolano su un’altalena. La chiesa si staglia dietro di loro come un fantasma. E poi ho navigato con lui lungo il fiume Ohio, ultima frontiera prima della frontiera vera e propria. Acque scure torturate e avvelenate dall’umanità industriale, ma dense di ricordi. Carry Me Ohio è una di quelle canzoni che vorresti non finisse mai, da navigare insieme a lui per sempre, perso lungo la corrente della memoria. Un avvoltoio mi guarda dal bordo della strada curioso e vigile, mentre punto il muso dell’auto verso Santa Fe. Mark, ancora una volta, canta e suona la mia idea di America che attraverso come uno spettatore bambino, pronto a sorprendersi ancora di non avere bisogno di altro se non di tuffarsi nello spazio orizzontale. Mark Kozelek ha recentemente pubblicato il suo disco definitivo. Benji. Un disco dove i fantasmi della sua America prendono il sopravvento, le canzoni diventano pagine di un romanzo di Cormac McCarthy e Mark finalmente si riconcilia con i grandi padri della musica Americana, Neil Young in testa. Doveva arrivare necessariamente qui. Ed io con lui. Dalle sponde ingenerose del fiume Ohio fino al New Mexico, in compagnia di parenti morti, ricordi d’infanzia, amici per la pelle, la madre sempre troppo lontana. Un’America che non cerca neanche più Gloria perché’ non l’ha mai meritata, che si declina lungo Strade Blu dimenticate dal traffico della vita. In I Watched The Film The Songs Remain The Same, una vera e propria carambola di pensieri che trova unica pietra di paragone possibile nel fiume di coscienza di Astral Weeks di Van Morrison, Mark dichiara che probabilmente la malinconia lo accompagnerà fino alla tomba. Dichiarazione di resa, comprensibile e doverosa. Si è sacrificato per me e per altri come me, lungo tutti questi anni di solitudine, di esistenza al margine di una qualsiasi ipotesi di felicità, per esserci quando ne avremmo avuto ancora bisogno. Perché, comunque, alla fine, la strada dritta si staglia di nuovo di fronte a noi, il cielo ricomincia ad invadere lo spazio ed è di nuovo ora di andare con Mark al fianco e l’America in faccia. E allora, mentre cerco di trovare un significato a queste miglia che m’illudo di percorrere, mentre so in cuor mio che è l’andare più che la destinazione la vera ragione del viaggio, mi chiedo se ci siano altre idee di America. E vi chiedo se abbiate voglia di condividerle. Che ne abbiate respirata l’aria durante un viaggio o attraverso immagini sognate dalla vostra cameretta salgariana, avvolti nella sua Colonna Sonora. Tanto il movimento, come detto, conta poco. Se avete una vostra America dentro, ditemela, senza paura. Con un pensiero corto o lungo che sia, senza timore di rivelarvi troppo. Mi aiuterà a capire di più il senso di questa strada dritta, che non vuole mai avere una fine. Aspetterò fiducioso.